di Giampiero Cannella

Per comprendere e affrontare la minaccia del terrorismo fondamentalista occorre conoscere le vicende che hanno ne hanno determinato l’origine e la diffusione su scala planetaria. Partiamo da una considerazione che ha un suo fondamento storico e che attribuisce delle pesanti responsabilità, nella nascita dell’Isis, agli Stati Uniti.

La pubblicazione dell’intervento di Hillary Clinton, datato 2009, nel quale l’ex-first lady parla degli errori di Washington e del ruolo degli Usa a favore dei jihadisti, ha scatenato il popolo della rete in un confuso quanto inverosimile dibattito. L’America, insieme ai protagonisti dell’immancabile “complotto giudaico-massonico sionista”, avrebbero creato in laboratorio al-Baghdadi e i suoi tagliagole per una serie disparata di scopi. Lasciamo da parte queste teorie complottiste che lasciano il tempo che trovano, e parliamo invece di cose più reali e verosimili.

Per capire seriamente a cosa si riferisse la Clinton, bisogna andare indietro nel tempo di poco più di tre decenni. Il mondo di allora era diviso in due blocchi, la Russia era l’Unione Sovietica, l’Europa orientale era una propaggine dell’impero comunista che si era mantenuto saldo con il Kgb, i carri armati a Praga e Budapest, con i satrapi alla Ceausescu e con le decine di persone che erano morte ammazzate a cavalcioni di quel maledetto muro di Berlino, uccisi dalle pallottole dei vopos per il solo fatto di voler fuggire verso la libertà. Oltre la “Cortina di ferro” l’Occidente, con tutte le sue storture e contraddizioni, rappresentava il mondo libero. Patto Atlantico e Patto di Varsavia si fronteggiavano e gli arsenali nucleari erano talmente pieni di ordigni da far temere, ogni giorno, l’olocausto e la distruzione dell’intero pianeta.

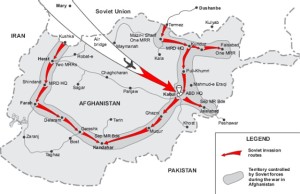

L’aggressività dell’espansionismo sovietico aveva portato, nel 1979, all’invasione russa dell’Afghanistan. Ma per Mosca quella mossa si rivelò un grande errore. Da lì, infatti, iniziò una guerra di logoramento che avrebbe contribuito alla dissoluzione dell’Unione sovietica. Fu l’amministrazione Carter prima, e Ronald Reagan dopo, ad intuire che per i Sovietici si poteva configurare lo stesso scenario che aveva causato, anni prima, un numero insostenibile di perdite americane in Vietnam. Nell’ impossibilità di un intervento armato diretto contro le truppe russe, la Cia iniziò a tessere una fitta trama di relazioni con i servizi pakistani. Scopo del programma, battezzato operazione Cyclone aiutare la resistenza afghana e costringere Mosca ad una sanguinosa ritirata.

Nel 1981 fu William Casey, numero uno dei servizi segreti Usa, ad incardinare uno stretto rapporto con il generale Akhtar e l’Inter-Services Intelligence di Islamabad. Da questo legame scaturì un aiuto diretto al governo pakistano che costituiva il filtro giusto per alimentare la guerriglia islamista anti-sovietica. Il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” si attagliava perfettamente alla situazione. Ovviamente, la fornitura di aiuti alla jihad non avveniva direttamente, per gran parte dei mujaheddin e per gli integralisti, anche allora gli Stati Uniti rappresentavano il Grande Satana, i crociati o gli apostati, a seconda dei gusti. Ecco che il ruolo degli 007 asiatici diventò determinante nel distribuire gli aiuti occidentali ai combattenti islamisti che stavano rendendo la vita difficile ai soldati dell’Armata Rossa.

Nel 1981 fu William Casey, numero uno dei servizi segreti Usa, ad incardinare uno stretto rapporto con il generale Akhtar e l’Inter-Services Intelligence di Islamabad. Da questo legame scaturì un aiuto diretto al governo pakistano che costituiva il filtro giusto per alimentare la guerriglia islamista anti-sovietica. Il vecchio adagio “I nemici dei miei nemici sono miei amici” si attagliava perfettamente alla situazione. Ovviamente, la fornitura di aiuti alla jihad non avveniva direttamente, per gran parte dei mujaheddin e per gli integralisti, anche allora gli Stati Uniti rappresentavano il Grande Satana, i crociati o gli apostati, a seconda dei gusti. Ecco che il ruolo degli 007 asiatici diventò determinante nel distribuire gli aiuti occidentali ai combattenti islamisti che stavano rendendo la vita difficile ai soldati dell’Armata Rossa.

L’ISI (il servizio di intelligence di Islamabad) era consapevole di svolgere un lavoro “sporco” ma altamente remunerativo. Oltre agli Usa, infatti, anche l’Arabia Saudita, insieme ad altri paesi del Golfo, intervenne per arrestare l’espansionismo russo in terra islamica. E così gli agenti segreti pakistani si ritrovarono a gestire un flusso di denaro, forniture di armi, munizioni, apparecchiature elettroniche e viveri inimmaginabile. Questa via di approvvigionamento fu denominata “Afghan pipeline”. Il processo si standardizzò in poco tempo. Tutto il materiale veniva inviato in Asia dove gli agenti di Islamabad consegnavano i rifornimenti ai capi della resistenza. Lunghe teorie di camion sgangherati, di muli o di cavalli, stracarichi di fucili d’assalto, razzi anticarro, mine o missili antiaereo superavano poi il confine attraversando gli impervi valichi montani per giungere, infine, negli accampamenti dei guerriglieri islamici. Da Washington arrivava anche un enorme flusso di denaro. I soldi erano necessari a tenere in piedi tutta la struttura. Bisognava finanziare i partiti antisovietici in esilio che avevano scelto Peshawar come temporanea sede politica, pagare lo stoccaggio della merce, ungere ingranaggi, corrompere funzionari o le guardie di frontiera anche afghane o russe e distribuire la paga ai mujaheddin. Il canale di approvvigionamento funzionava e si sviluppava anche grazie ad una serie di istituti bancari arabi che operavano consapevolmente per alimentare la pipeline, coinvolgendo con naturale e necessaria ambiguità, militari, predicatori fondamentalisti, combattenti e politici di tutte le parti in causa.

Ma la guerra di logoramento si preannunciò di non breve durata. Gli attacchi e le imboscate ai soldati di Mosca erano sempre più letali, ma il Cremlino inviava nella fornace afghana un numero sempre maggiore di truppe. Washington stentava a tenere il ritmo di una richiesta sempre crescente di aiuti in denaro ai partiti islamici moderati presenti nello scacchiere afghano, mentre le ricche famiglie saudite e del Golfo Persico (quella di Osama Bin Laden tra le altre) elargivano copiosamente le “zakat”, le loro donazioni ai fratelli musulmani che combattevano contro gli “infedeli” sovietici. Fu così che i leader dei movimenti politici più radicali si rafforzarono ed ebbero la meglio sulle realtà più aperte e dialoganti con il mondo occidentale come quella di Ahmad Shah Massoud.

Nel 1985 Michail Gorbacev ipotizzò per la prima volta la ritirata sovietica dall’Afghanistan. La “glasnost” imposta dal nuovo leader russo aveva fatto conoscere per la prima volta all’opinione pubblica i rovesci dell’Armata Rossa e le atrocità perpetrate e subite dai soldati di Mosca. Il prezzo della guerra diventò palesemente insostenibile e il Cremlino trovò la via d’uscita avviando un programma militare che prevedeva il progressivo trasferimento delle operazioni contro i mujaheddin all’esercito di Kabul e lo sganciamento del teatro di guerra. Il 15 febbraio 1989, dopo dieci anni, l’ultimo russo lasciò il suolo afghano. Da lì a poco l’impero sovietico e il muro di Berlino, sarebbero crollati dando ragione a chi aveva ideato l’operazione Cyclone.

Ma se nella parte destruens il piano funzionò a meraviglia, nella gestione del “dopo” nacquero i problemi. Gli Stati Uniti si disinteressarono del teatro afghano considerando gli integralisti che avevano armato, degli insignificanti guerriglieri primitivi e rozzi, degli “scarafaggi” come li ha definiti Hillary Clinton nella nota intervista. La questione fu delegata al Pakistan e a Kabul fu il caos che conosciamo. Il vaso di Pandora era ormai aperto.

Ma se nella parte destruens il piano funzionò a meraviglia, nella gestione del “dopo” nacquero i problemi. Gli Stati Uniti si disinteressarono del teatro afghano considerando gli integralisti che avevano armato, degli insignificanti guerriglieri primitivi e rozzi, degli “scarafaggi” come li ha definiti Hillary Clinton nella nota intervista. La questione fu delegata al Pakistan e a Kabul fu il caos che conosciamo. Il vaso di Pandora era ormai aperto.

Il terrorismo fondamentalista come lo viviamo oggi nasce lì e allora. Armare i mujaheddin, fratelli maggiori di Al Qaeda, era un prezzo considerato tutto sommato accettabile per sconfiggere l’Urss. Ma agli analisti della Casa Bianca, allora come ora, mancava la cultura geopolitica necessaria per elaborare un pensiero lungo. Prima dell’emergere del terrorismo fondamentalista, quando il mondo era diviso in due blocchi, l’unico fenomeno estremistico era quello palestinese, che non nasceva da premesse religiose, non aveva la jihad come obiettivo, ma originava dall’eterno conflitto con Israele. L’islamismo violento era minoritario, compresso, scorreva sotto traccia ben contenuto dai Paesi arabi schierati con uno dei due blocchi contrapposti e da Tel Aviv. La fine della contrapposizione Est-Ovest ha avuto, per il fondamentalismo islamico, lo stesso effetto del crollo di una diga. Tutti i rigagnoli di acqua avvelenata dalla matrice jihadista sono emersi e sono confluiti nel bacino dell’odio religioso che ha esportato il terrore nell’ex Unione sovietica (Cecenia e Ossezia), negli Stati Uniti, in Medio Oriente, in Africa, in Asia e in Europa.

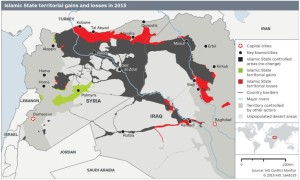

Con l’Isis accaduta la medesima cosa. La politica di Obama, restio ad impegnare direttamente gli americani in un conflitto, ma stretto dalla necessità di presidiare aree di interesse strategico per gli Usa e per i suoi pretenziosi alleati arabi, ha riproposto lo stesso schema dell’operazione Cyclone in Siria senza fare tesoro dei frutti avvelenati di quell’esperienza. Contro l’impopolare Assad si è organizzata nel 2011 una “pipeline” simile a quella afghana, delegando ai sauditi e agli altri Paesi del Golfo lo stesso ruolo a suo tempo attribuito al Pakistan. Chiunque si opponesse al governo di Damasco era un potenziale alleato, in questo contesto il pesce più grande e feroce ha fagocitato i pesci più piccoli. Nato dalle ceneri della colonna irakena di Al Qaeda, quella per intenderci comandata da Abu Musab al-Zarqawi, il boia di origini giordane che inaugurò in Iraq la stagione delle decapitazioni in video, l’Isis ha assunto dimensioni incontrollabili. E lo “Stato Islamico” si è perfettamente inserito nella guerra civile inter-araba non dichiarata tra musulmani sciiti, vicini all’Iran e a Damasco e sunniti legati ai Paesi del Golfo e all’Arabia Saudita.

Impossibile, a questo punto, pensare di gestire un problema che è esploso in faccia all’Occidente e che non vede nei tradizionali alleati arabo interlocutori affidabili. Ancora una volta, senza bisogno di scomodare guerre di religione e risibili teorie complottiste, la mancanza di una visione d’insieme, ma anche di categorie culturali capaci di comprendere la complessità del mondo islamico, inchiodano Washington alle sue responsabilità di fronte ad un’offensiva terroristica senza precedenti.

Il prossimo presidente degli Stati Uniti eredita dunque problemi molto grandi che necessitano di soluzioni adeguate. Va da se che l’Italia, e l’Europa, si ritrovi nell’esigenza di affrontare questi problemi che sono ancora più vicini geograficamente.

Razzo con equipaggio di sole donne lanciato negli Stati Uniti

Razzo con equipaggio di sole donne lanciato negli Stati Uniti  Evitato il panico, ma la recessione negli Stati Uniti rimane probabile

Evitato il panico, ma la recessione negli Stati Uniti rimane probabile  The best way to tackle US higher tariffs is lower tariffs everywhere

The best way to tackle US higher tariffs is lower tariffs everywhere  Dazi di Trump: una catastrofe annunciata

Dazi di Trump: una catastrofe annunciata  Kursk, continua l’offensiva ucraina. Amministrazione russa nel caos

Kursk, continua l’offensiva ucraina. Amministrazione russa nel caos  Elezioni in Francia, dai sondaggi un parlamento diviso in tre

Elezioni in Francia, dai sondaggi un parlamento diviso in tre

Analisi corretta e puntuale.Cannella ci offre un quadro realistico e sufficientemente cometo